“승리에 우연이란 없다.

천일의 연습을 단鍛이라 하고,

만일의 연습을 련鍊이라 한다.

이 단련이 있어야만 승리를 기대할 수 있다”

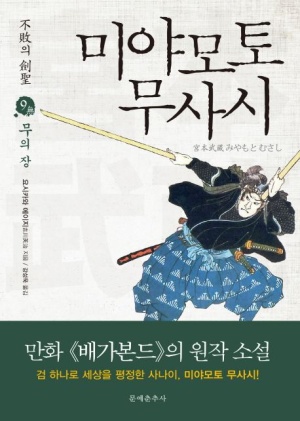

이 책의 마지막을 향해가는 가운데 미야모토 무사시의 이 말을 되새기며, 과연 무사시가 단련을 통해 얻고자

했던 승리란 무엇을 의미하는지 곰곰이 생각해 본다..

무사시, 누명을 벗다

도둑 다이조와 함께 한 도둑질로 스승 무사시가 감옥에 갇혀 있다는 말에 충격을 받은 조타로의 고백으로

무사시는 누명을 벗게 된다. 이와 함께 다이조의 꾐과 돈에 눈이 멀어 2대 쇼군 히데타다를 죽이려던

마타하치의 계획 또한 물거품이 된다. 하지만 이로 인해 마타하치는 엄중한 처벌을 받고 죽을 고비에

처하지만 다쿠안 스님의 도움으로 다행히 목숨은 구하고 에도에서 쫓겨나는 벌로 대신하게 된다.

피할 수 없는 대결

사사키 고지로는 자신이 무술 사범으로 있게 된 가문의 영지로 떠나게 된 길에 만나게 된 무사시의 제자

이오리에게 무사시와의 대결을 암시하는 편지를 전하게 한다. 어찌 보면 고지로와 무사시는 누구보다

서로의 실력을 잘 알고 있기에, 서로를 인정하고 응원하는 사이가 될 수도 있었을 텐데 왜 서로의 목숨을 건

대결을 피하지 않으려 했는지 궁금해진다.

지금으로 생각하면 아마도 종합격투기나 기타 무술 대회에서 챔피언이 되기 위한 치열한 대결의 의미가

이와 비슷하지 않았을까라고 생각한다. 하지만 이 대결은 목숨을 걸 정도로 위험한 대결이라고 할 수도

있겠지만 모든 위험상황을 대비한 상태이므로 다르다고 할 수 있을 것이다. 또한 패하더라도 절치부심,

다음을 기약할 수 있기에 이 시대의 무사들처럼 자신을 증명하기 위해 목숨까지 거는 대결을 무엇이라 해야

할지 현재를 살고 있는 모습에서는 이해하기가 어렵다. 이것을 사무라이 정신이라고 하는 것일까

중국 초한지에 나오는 한신의 경우에는 아직 무장으로서의 실력을 보이지 못하고 있을 때에도 불필요한

싸움을 피하기 위해 시정잡배의 도발을 무시하고 그들의 요구대로 가랑이사이를 지나는 수모를 겪는 일도

스스럼없이 행한다. 이를 두고 과하지욕跨下之辱이라는 사자성어까지 알려지게 된 점을 생각하면 나라별,

시대별 사람들의 생각의 차이가 만들어낸 그 시대의 문화적 모습이 아닐까라는 생각을 하게 된다. 또한

이러한 개인적인 대결보다 자신의 실력을 드러낼 다양한 방법을 생각한다면 두 실력자의 대결에 많은

아쉬움이 남는 것 또한 사실이다.

무사시, 오츠 그리고 이오리

무사시는 감옥에서 풀려나 무술사범으로 등용될 기회를 얻지만 주변 인물들의 나쁜 평판과 질투로 또다시

취소되는 불운을 겪는다. 하지만 무사시는 개인적 영달에 대한 아쉬움보다 깨우침의 기회로 생각하고

또다시 수련의 기회로 삼는다. 한편 무사시의 등용 소식을 전해 들은 오츠는 무사시를 만날 생각에 홀로

길을 떠난다. 하지만 뒤이어 도착한 등용취소 소식을 듣지 못해 이들의 만남은 다시 엇갈리는 안타까운 일이

벌어지게 된다. 그 사이에 다쿠안 스님은 이오리 가문에 대한 이야기를 듣고 오츠가 이오리의 혈육임을 알게

되어 이들의 만남을 주선한다.

이 책이 소설임을 감안할 때, 오츠와 이오리의 남매설정은 다소 아쉬움이 남는다. 굳이 이 둘을 남매로 묶을

이유가 있었을까? 남은 이야기에서 이들의 관계는 어떤 모습을 그릴지 아쉬움을 뒤로 하고 기대해 본다.

마지막 권을 기대하며

마타하치의 엄마 오스기의 무사시에 대한 원한과 비슷한 실력에 대한 경계심, 자신의 우월함 등에서 비롯된

고지로와 무사시의 뒤엉킨 인연의 끝은 어떤 모습으로 그려질지 궁금해진다. 또한 이에야스와 히데요리의

갈등으로 사회적 불안이 커가고 있는 시점에 무사로서 실력을 키워온 무사시가 생각했던 ‘도’의 의미를,

‘사람을 살리는 검’의 의미를 어떻게 보여줄지 궁금한 마음을 안고 책장을 덮는다.

'배우기 > 讀後行' 카테고리의 다른 글

| 원명圓明의 장-‘미야모토 무사시 10권’을 읽고 (0) | 2025.05.19 |

|---|---|

| ‘메타인지’ 기억하기-‘깊은 생각의 비밀’을 읽고 (4) | 2025.05.16 |

| 호흡으로 건강 리부팅-‘빔 호프 메소드’를 읽고 (4) | 2025.05.12 |

| 이천二天의 장-‘미야모토 무사시 8권’을 읽고 (2) | 2025.05.09 |

| 시인 ‘랭보’를 아시나요-‘일뤼미나시옹’을 읽고 (2) | 2025.05.07 |